※以下の記事は、Cisco.com/jp 整理に伴って、 テクノロジー解説特集記事(2011年)を転載したものです。機能的に古い記載もありますが、2017 年現在でも有効である内容が多く、さらに進化を続けています。

企業でのネットワークの利用形態は年々多様化、複雑化しています。IP 電話やテレビ会議、Web 会議など、IP 網でデータ、音声、映像を伝送するビジネス アプリケーションやサービスの利用が一般化したことで、多くの企業ネットワークの管理者はネットワーク性能管理に頭を悩ませるようになっています。

そこで今回は、ネットワークのパフォーマンスを監視/測定する IP SLA というモニタリング機能をご紹介します。シスコのネットワーク機器の OS である Cisco IOS に搭載されているこの機能を利用すれば、最小限のコストでネットワークにパフォーマンス管理機能を実装することができます。

ネットワークの定量的な指標が作成可能

前回、同じく Cisco IOS に搭載されている Flexible NetFlow というモニタリング機能をご紹介しましたが、Flexible NetFlow の機能は、ある地点を流れる実際のトラフィックを監視し、フローごとに流量を計測するパッシブ モニタリングと呼ばれる方式でした。これに対して IP SLA でのモニタリングは、測定用のテスト パケットを実際に生成してネットワークのサービス レベルを測定するアクティブ モニタリングという手法で、アプリケーションやプロトコルごとのリーチャビリティ、ラウンドトリップ時間(RTT)、ジッタなどを測定することが可能です。

<FLASH>

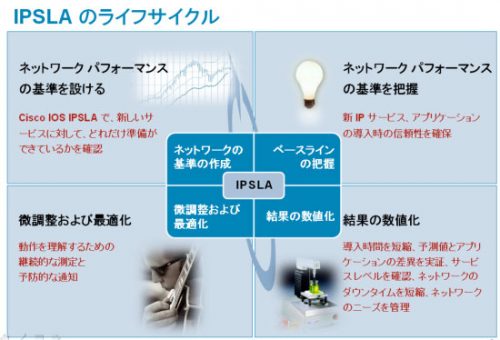

IP SLAを利用すると、測定対象ポイント間のネットワーク サービス レベルを測定し、定量化することができます。ネットワークの健康状態を数値で把握することができるため、自社ネットワークのパフォーマンスのベースラインを作成したり、自社で導入したサービスがサービス レベル契約(SLA)どおりに動作しているかを検証するといったことに利用できます。

ソース装置でテスト パケットを生成して送信

IP SLA のモニタリングの仕組みを見てみましょう。

ソース装置はテスト パケットを生成し、ターゲット装置に送信します。ターゲット装置から返されたレスポンスをもとに測定結果を計算し、Cisco IOS 内部のデータベース(MIB:Management Information Base)に保存します。

ソース装置は、IP SLA を設定できる Cisco IOS を搭載している必要がありますが、ターゲット装置には Cisco IOS を搭載した機器のほか、アプリケーションによっては、FTP、HTTP、DNS、DHCP サーバなど、サービスを提供するサーバの IP アドレスで指定することも可能です。

ただし、VoIP(Voice over IP)アプリケーションの測定には UDP が用いられ、そのジッタや遅延が測定されますが、UDP のパケットは一方通行なので、ソース装置が送信した一連のパケットの到着状態を把握するためには、ターゲット装置がその結果をソース装置に伝える必要があります。このように、UDP アプリケーション測定については、ターゲット装置が Cisco IOS を搭載し、IP SLA レスポンダーの設定が行われた機器であることが必要です。

IP SLA はローエンドのルータからスイッチまで幅広くサポートされているため、ネットワーク上のさまざまな箇所で IP SLA による測定を実施することができます。

さまざまなプロトコルをサポート

一般的に、リーチャビリティや遅延を確認する方法としては ping や trace route コマンドがよく使われていますが、これらは決められたプロトコルで、パケット レベルのリーチャビリティと遅延を確認することしかできません。これに対し、IP SLA ではさまざまなプロトコルが利用できるため、多様な用途に応じた測定結果を得ることができます。

最近では、MPLS のラベルスイッチパスやイーサネット OAM といったレイヤ 2 の到達管理や、IPv6 のテスト パケットでの測定ができるようになるなど、IP SLA の機能は現在も拡張を続けています。

IP SLA の設定と測定結果

IP SLAの設定を、Web サーバへの HTTP トランザクション測定を行う場合のソース装置のコマンド例で確認してみましょう。

「何を」「どこに」「いつ」送信するかを指定したコマンドを実行すると、自動的にテスト パケットが送信され、到達結果が測定されます。

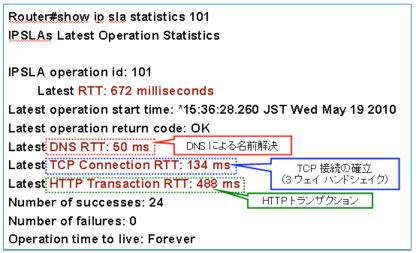

以下は、HTTP プロトコルの測定結果を show コマンドで取得した例です。

DNS での名前解決、TCP 接続におけるハンド シェイク、HTTP トランザクションなど、それぞれの段階でのラウンド トリップが計測されるため、遅延があった場合の原因がネットワークにあるのか、Web サーバにあるのかを判断することができます。

IP SLA はアプリケーション レベルでの測定となり、アプリケーションごとに使用するポートを変えたり、作成するテスト パケットのサイズや間隔などを柔軟に設定したりすることができます。以下は VoIP に利用する場合を想定し、UDP ジッタを測定するためのコマンド例です。コーデックを指定すると、自動的に適切なテスト パケットが作成されて送信されます。

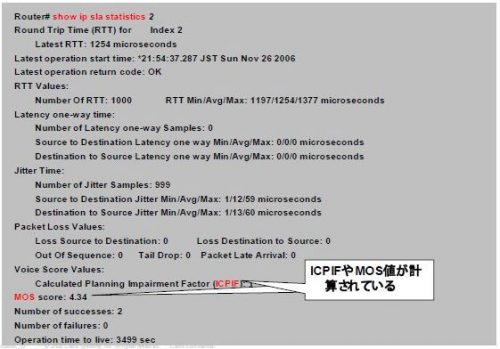

以下は、この結果を show コマンドで取得したものです。

測定結果を元に、音声品質の指標となる ICPIF や MOS の予想値が算出されています。こうした情報を利用することで、VoIP トラフィックを想定したネットワーク サービス レベルの測定が可能となります。

測定データの参照と利用

測定データはソース装置の Cisco IOS 内部のデータベース(MIB)に保存されるため、さまざまな方法で参照し、利用することができます。上の例のように、Cisco IOS の show コマンドで参照する以外にも、測定結果を専用のアプリケーションで視覚的にモニタリングしたり、他のツールとの連携で測定結果を元にした自動処理を設定したりすることが可能です。

専用アプリケーションでは、測定結果をグラフで表示したり、自社のベースラインと比較して表示したりできます。

以下に、CiscoWorks LMS を用いた IP SLA の情報取得イメージを示します。

※ CiscoWorks LMS の詳細については、http://www.cisco.com/go/lms にてご確認いただけます。

また、前々回に紹介した EEM と連携させることで、IP SLA の測定値に応じた自動処理を設定できます。IP 電話のパフォーマンス監視の例では、MOS 値が閾値を下回ると管理者にアラートを出し、音声品質低下によるクレームが発生する前に対処することも可能です。こうした IP SLA の活用例については、また次回ご紹介